“血”战:华润48亿收购博雅生物的背后

秘丛丛丨撰文

王晨丨编辑

夹杂着一场控股公司内部“狗血戏”、影响血液制品行业变局的争斗,终于在今年11月22日那天落下帷幕。

历时一年波折,央企华润医药以48亿成功收购血制品第二梯队博雅生物,后者是中国第一家由私募股权基金控股并成功IPO的公司。在22日这天发布公告称:华润医药控股成为其控股股东,国务院国有资产监督管理委员会成为其最终实际控制人。

“这是一门好生意,但没想到华润能坚持到最后。”一位目睹并参与全程的人士表示。在他看来,四处出击收购医药产业的央企华润,这次是“带着些必然的巧合”。

巧合的是,如果高特佳和丹霞自己不出事,这份资产会顺理成章地成为这家私募历史上的明星项目;必然的是,血制品这门资源型的生意,最终还是会向头部玩家聚集。

而对于华润的战略选择,也契合一些医药行业人讨论的未来:“创新药和器械已经没有太多机会,药企有恒瑞等龙头,器械有迈瑞医疗……”如果一个大的集团公司还要全面布局一条赛道, “血制品”是为数不多的选择。

确实,时代的风口卷起过许多幕布下的风景:医药领域从来不缺聚光灯,不论是药企们的管线研发进展、融资上市,亦或是刚刚过去的医保谈判。医药变革卷起的层层浪花,也会将幕布缓缓合上——错过了的机会不会再来。

但血液制品行业,仿佛一直没有那么热闹,但它也是创新药、器械风口过去后相对稳定的一块净土——因为牌照稀缺,人血白蛋白、免疫球蛋白等血液制品一直是医疗刚需,供不应求。

如今,集采的降价之风尚未刮到血制品行业,“就像飞天茅台出厂价969一瓶,茅台专卖店卖多少都是赚的,血站也是一样,血浆从采到卖是稳赚不赔,这是一门垄断、独家的生意,卖的就是牌照钱。”一位投资人拿茅台比喻。

来源:高禾投资研究中心

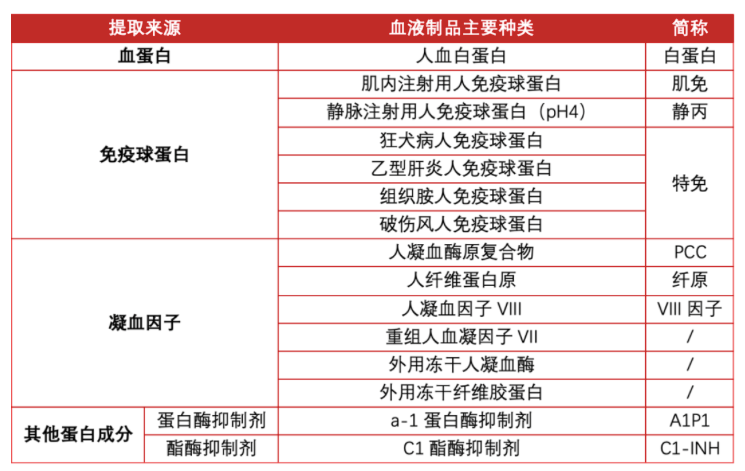

血液制品行业由上中游组成,上游即采浆站,中游是血液制品企业,下游是血液制品需求方如医疗机构和药店。它是国家生物安全重要药品、进口依赖程度高,主要包括人血白蛋白、免疫球蛋白(肌免、静丙、特免等)、凝血因子等。疫情后,国家对生物安全的重视程度显著提高,十四五规划将加速国内采浆站建设实现血制品自给自足。

而血制品又是一个准入门槛已经“封死“的行业,自2001年起,国家就不再批准新的血液制品企业,行业自此呈现寡头竞争格局,目前国内相关企业仅有30家左右。

而第一阵营里的几家头部企业,多年来几乎垄断了血液制品领域。天坛生物、华兰生物、上海莱士、泰邦生物四家企业的采浆站数量占到全国总数的55%,年采浆量之和占全国总采浆量超过50%。

华润收购的博雅生物也是一家血液制品企业,常年处于第二梯队,采浆量远不及四大龙头企业。它此前的控股股东是深圳市高特佳投资集团有限公司(下称:高特佳),高特佳这家私募股权投资机构(PE),在医药投资领域被人熟知。它曾经投资过医疗领域明星公司迈瑞医疗、之江生物、圣湘生物等。

高特佳控股博雅生物后,便继续推动它与另一家血液制品公司丹霞生物的重组,平安证券也看好这一并购,一度入局。

但2020年9月,因为高特佳原董事长蔡达建前妻公开举报其私生活混乱,导致公司内斗和债务危机的暴雷,博雅生物部分股权冻结、股价暴跌,平安证券退出,高特佳手里“王牌”逐渐陷入泥沼。

华润医药在“混战”前夕已参与博雅生物股权的收购,经历波折后最终入局。博雅生物与丹霞生物的重组,有望在华润入局后推动完成。两者如合并,将直接拉升采浆站的数量和采浆量的规模,有望进入血制品行业前三名——而这也是二级市场给予其高预期的最新逻辑。

从更大的视角看,这起收购其实正发生在血制品 “风口期”,而高特佳的有心栽花而不得,华润的暗度陈仓终结果,未来或许能改变这个此前并不太热闹的医药细分赛道格局。

-01-

高特佳的“野心”

成立于2001年的高特佳专注于医疗健康产业投资,它也一直看好血液制品这个领域。

我国血液制品企业发展起步时间晚,政府在血制品企业准入上设置了高门槛。采浆量稀缺,再加上市场供不应求,使得血液制品行业“贵如黄金”。高特佳一直在物色不错的标的。

2007年,一个入场的机会出现了。

那年10月,高特佳听闻江西抚州市计划卖掉博雅生物,立即派出团队前往江西。当时博雅生物陷入经营困难,那一年的净利润仅600多万元。

据透露,高特佳收购当时还发生了一些“事故”。“因为这个行业的特殊性,博雅生物第一次收购完成时,我们就被相关部门控制住了。”一位知情人士表示,那时清华紫光也计划收购博雅生物。

但双方的谈判最后还算顺利落地,两个月后高特佳以1.02亿元的价格收购了博雅生物85%股权。博雅生物从一开始就被寄予了厚望,基本是“承载了高特佳在血制品领域的野心”。其创始人蔡达建曾表示:“拥有了博雅生物这样的平台,我们将是一个行业领导者和进攻的主要发起者。这是同行做不到的。”

自2001年起,政府不再批准新设血制品企业,一个存量市场由此诞生,原有的企业“躺着”也能把钱赚了。

作为一个高准入门槛的资源型领域,血制品市场长期供不应求,其毛利润也是逐年走高。用一句形容就是:“血制品你只管生产,卖不出去算我输。”

彼时国内血制品第一梯队的四大玩家已经逐渐显现,包括天坛生物、上海莱士、华兰生物、泰邦生物。

这类公司成立时间早,有先进的研发技术,与多地开展战略合作,在当地建立单采血浆站获取血浆资源。而博雅生物被视作当时为数不多的“潜力股”——但转年博雅生物差点因一起医疗事故戛然落幕,2008年有病人注射其血液制品之后出现死亡,随后立即被停产。

就在外界怀疑罪魁祸首是其产品质量时(白蛋白出现絮状现象),江西药监局后来查明了原因——在转运的过程中,运输企业冷链保存不到位而导致的产品变质,撇清了并不是产品生产质量的问题后,2008年年底博雅生物获批复产。

因此,高特佳在07年突然杀出,算是有着一定的眼光和胆识。

2012年,博雅生物在创业板成功上市,成为国内第一家由私募股权基金控股并成功运作上市的公司。当时任职高特佳总裁的黄煜曾对媒体表示,高特佳将“以博雅为支点,对整个行业开展整合”。他还豪言:“高特佳在这个项目的盈利不会低于150个亿。”

在上市后的5年中,博雅生物不断拓展血液制品之外的业务,先后收购了天安药业(糖尿病用药)、新百药业(生化类用药)和复大医药(经销业务),并创立了子公司博雅欣和(化学药物)。

但在血制品的主营业务上,博雅生物仍旧徘徊在第二阵营。

天坛、莱士、华兰和泰邦把持着国内采浆量的大头,四大巨头的年采浆量均在1000吨以上,总份额占比超过一半。而博雅生物还不到500吨的体量,显然配不上高特佳的野心。

要想跻身一线巨头之列,千吨级的年采浆量是它必须要迈过的门槛。而“得浆站者得天下”,围绕浆站的跑马圈地也成为血制品行业竞争的核心。截至2017年,第一梯队天坛生物的血浆站数量已经达到55个,但同期博雅生物的浆站只有12座,相比第一名天坛生物55座实在是惨不忍睹,为了增加浆站的数量,高特佳也开始物色一些并购标的。

高特佳首先看中的是广东的丹霞生物。

成立于2008 年的丹霞生物,共有 25 个浆站。其中大部分浆站都在广东境内,而广东省又是中国血液制品的销售大省。2017年丹霞生物的采浆量达到了300吨,在当时整个行业都在争相并购扩产能的情况下,它一下子成为并购市场的热门选手。据透露,当时一梯队的华兰生物也考虑过这家公司。

收购需要大笔资本,而高特佳没有那么多钱,于是引入平安证券入局来做过渡。

2017年,高特佳与博雅生物联合发起设立了产业并购基金“前海优享”,该基金最大的单一股东是平安证券,它出资15亿持有股份41.28%,高特佳约持有20%,博雅生物则持有1.31%。该基金以45亿元的价格收购了丹霞生物(即后来的“广东博雅”)99%的股权,高特佳承诺,三年内将解决同业竞争的问题,未来将以博雅生物作为唯一的血液制品业务整合平台。这也意味着,两者成功合并近在眼前。

虽然还没完全收到自己囊中,但二级市场率先为高特佳尚未完成的并购叫好。2016年,在收购丹霞生物的高预期,并叠加其纤维蛋白原提价的影响下,博雅生物的股价曾一度达到74元/股,市值达到200亿——几乎是现在股价的两倍。

高特佳对于两者的合并势在必得,先是不断的在财务上加杠杆;后来为了解决两家企业同业竞争的问题,又白纸黑字签协议,让丹霞把血浆优先卖给博雅生物,再由博雅统一流通。

如果并购顺利,博雅生物很有可能进入第一梯队,浆站数量也将位居国内前三。

但历史的吊诡之处在于,很多时候安排的一些“妙笔”,都成了之后的“伏笔”。

-02-

一波三折,华润入局

就在并购推进时,因为丹霞生物的人血白蛋白铝离子高于《中国药典》的标准,被药监局收回了《药品GMP证书》,只得暂停生产。

在暂停生产的两年多时间里,丹霞生物持续亏损。此时的高特佳已经是杠杆在身。保住丹霞生物,对于集团的资金链安全至关重要。

而在这期间,本应为博雅生物提供血浆的丹霞生物因为没了生产资质,反而成了被“供血”的一方。自2017年4月至2020年1月,博雅生物以采购款的方式向丹霞生物累计支付资金8.23亿元,继续增大了高特佳在丹霞上的支出。

“博雅给的钱名义上是采购血浆的预付款,但是丹霞长期并未向博雅调浆,所以这件事一度闹到了证监会,质疑是否损害了上市公司的利益。”而这个关联交易构成关联方占用上市公司资金——在近期也出现在深交所对博雅生物的通报批评中。

没办法,高特佳只能默默的扛下去。两年过去了,眼看着丹霞生物一步步恢复正常经营,它与博雅生物的并购也将走上正轨。但另一个障碍,却再次打破了高特佳的布局。

据业内人士回忆:丹霞作为一家广东省企业,当时广东省药监局并不同意私募基金控股博雅生物与丹霞生物的重组。因为血液制品是特殊行业,但主导方换成央企就可以。

于是,高特佳为了促成最后的交易,又不得不去找另一个央企来牵头,于是便催生出了将博雅生物控股股东地位出让的方案。

而就在这时,华润进场了。

华润是一家老牌综合型央企,医药也是其核心版图之一。华润医药各个领域都有涉猎,因此自然也不会放过血制品市场的布局。

一位曾与华润医药高管有过接触的投资人向深蓝观透露,血制品属于其未来几大发展方向之一,覆盖创新药、流通业务、疫苗和血制品。“但在血制品领域,由于已经不再新增生产许可证,它只好去做收购。”

华润医药曾与很多血制品企业都谈过。2018年,它找过全球最大的血液制品生产商——杰特贝林,也曾经探讨过收购上海莱士,但因种种原因而不了了之。

而与此同时,华润对博雅生物也很感兴趣。“华润很乐意(达成这个交易),它只是出钱拿个大股东的位置,有人帮它干活,然后投资收益就能翻倍。”一位知情人士表示。

对于高特佳而言,完成收购困难重重。如果想盘活丹霞生物,眼下就需要放弃对博雅生物的控制权——它要亲手将自己最器重的“孩子”交给别人。

华润的第一次入局是2020年9月。博雅生物和华润医药发布公告称,华润医药拟现金收购高特佳持有的博雅生物6933.20万股股份,并拟现金认购博雅生物向其发行的8666.50万股股份,交易预期作价约53.58亿元。

交易完成后,华润医药控股占博雅生物总股本的30%;博雅生物控股股东将变更为华润医药,高特佳剩下3000万的股权,并且连同该部分的表决权一同给了华润。

但命运的风暴不久后再次降临。

就在华润入主博雅前后,高特佳内部的花边新闻突然在网上流传了起来,公司随即陷入变更董事长的内斗。博雅生物的股价一度腰斩,这一交易再次陷入迷雾。

与此同时,还有一些玩家观望已久,想趁机插手再度“接盘”。当时刚刚收购了派林生物(原双林生物)的浙民投,也试图参与到博雅和丹霞的收购博弈中。

华润虽然着急,但作为风险最大承受方的平安证券却坐不住了,这离“前海优享基金”成立已经过去了3年,博雅生物的重组变数不断。

“平安资管和高特佳应该是有保底协议的,比如保证多久把丹霞生物装入上市公司。而当前丹霞合并无望,优享基金即将到期,投资人迫切希望高特佳还本付息。”对于平安证券而言,丹霞生物此时俨然成为一个烫手山芋。

平安证券要求高特佳还收购丹霞的钱,将其在前海优享中的财产份额以人民币15.75亿加年化6.2%的利息转让给高特佳,但高特佳仅在2021年2月还了1.2亿。

于是,其博雅生物的1.04亿股被司法冻结。这些被冻结的股权占博雅生物总股本的23.97%,股权被冻结,易主华润的事不得不暂时搁浅。

更雪上加霜的是,博雅生物一份公告披露,高特佳债务总计近60亿。如果无法按时偿还债务,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,届时博雅生物可能被实施ST。华润担心高特佳的内部纷争和债务危机,最终可能使得交易夭折。

而对于高特佳,拿下丹霞,让博雅晋升血制品一梯队已经彻底无望。而眼下最重要的问题,是要解决因为大幅加杠杆收购丹霞而砸进去的巨额资金(包括前期并购时的投入和后期的运营),这对于公司本身以及股东们都是燃眉之急。

最终,高特佳股东之一德莱电器站了出来,出资10个亿帮助高特佳分期偿还了债务,金主的出面,也给其他各方债主吃下了定心丸,高特佳持有的博雅生物股权逐渐解除质押。

于是,今年11月,随着博雅生物股东的最后一次变更,华润拿到了博雅增发的的7830万股,再加上从高特佳那里拿到的6933万,正式跻身博雅生物第一大股东。华润医药收购博雅生物一案也终于尘埃落定。

而对于华润,“这些事情对华润来说也是考验,因为它必须上报给国务院,需要国资委批复。其实很多时候,它都可以放弃,但它最终还是决定买下博雅生物。”上述知情人士表示。

回顾这场历时五年的收购,作为一家纯粹的股权投资的私募资金,高特佳想凭一己之力把投资项目推向二级市场,需要做的太多太多,而其中随随便便的一个变数,就足以让之前的努力全成为白费,甚至是负担。

中国的医药产业,很多时候还是需要社会上下各方力量一起去推动。

-03-

血液制品第一梯队要换队形?

华润收购博雅之后,在另一位投资人看来,血制品行业此后很难有这种热闹了,因为在这个领域已经没有更多的机会了。

首先由于高进入壁垒、高运营壁垒的行业特点,一级市场几乎不存在投资标的,“无处可投”;其次在二级市场上收购也要面临两座大山——资源和资金,“帮企业扩增浆站,还要花很多钱”。

此前,双林生物以31亿元的天价收购了派斯菲科,勉强跻身二梯队。而即便体量大如华润,它收购博雅生物前前后后也经历了快两年的折腾。

“华润成功接手了之后,大概率能实现博雅生物和丹霞的并购。”有业内人士对此很乐观。这也是外界对于博雅生物易主华润医药最大的期待之一,那么并购完成后,博雅生物就能“杀入”血制品行业的第一梯队吗?其实也很难说。

首先看浆站数量。

当前丹霞生物的25个浆站,只有2个在正常工作,其他浆站的《药品GMP证书》过期了。今年5月,高特佳集团与华润医药签署的协议提到,华润医药将推动广东丹霞生物下辖浆站的续证工作。

乐观估计,2022年,丹霞叠加博雅生物产能,最终或能达到600吨的采浆量。但这个数字和第一梯队的龙头相比,还隔着一条鸿沟。2020年,天坛生物、上海莱士和华兰生物第一梯队的年采浆量都大于1000吨——最高的是丹霞叠加博雅产能的近3倍。

除了老龙头,后来者也在杀出重围。血液制品企业派林生物(原双林生物)2019年采浆量约为400吨,但通过战略合作与收购,该公司每年原料血浆量可能超过820吨,预计于2-3年后达到千吨级别。

但基于政策的新增浆站、调浆的获批等方向,正好能让央企华润医药发挥所长。地方政府也更愿意在有战略意义的行业,多与央企合作。2020年12月华润与广东省人民政府签署了战略合作协议,推进包括血液制品的生物医药领域内深度合作。

华润的公开信息也比较乐观:公司目前已有浆站数量19家,预计在2021-2023年,将新设19家浆站;上述新设浆站建成后预计采浆总量350-450吨。此外,博雅生物高管在电话会议中表态,十四五期间博雅至少新增浆站不少于10个。

如果续证、新增浆站的获批、调浆等顺利推进,未来三年博雅生物有望能把吨位提高到上海莱士的水平,即1200吨/年的采浆量,到时或许能追赶上后者500亿元的市值。

除了浆站的数量,分离技术也是一大竞争壁垒。

鉴于浆站数量审批的有限性,未来技术的高低即血浆的利用效率,也决定血液制品的产值。“比如一吨血浆,有的企业能创造30万的产值,有的能分离出更多的血液产品,创造出100万甚至1000万的产值。”

国内企业正在加大研发投入, “目前我国的血制品行业最大的问题不是浆站不足,而是制造工艺和分离技术远远落国外技术。”国际领先的血制品企业已分离出超过24种产品,一般企业也可以生产超过15类产品。而国内企业最多只生产13种产品,大部分企业可生产的种类还不到10种。

如果只靠浆站但技术落后,最后大概会落得大而不强的局面。

如今血液制品的成本日益增加,和普通药品中原料成本仅占5%-10%相比,血液制品的占比达到40%-45%,其中包括供浆员的补偿、浆站运营费用及血浆处理费用。“以前采一次血,营养费最多给一二百块钱,现在至少一千块。”就算价格提高了这么多,现在供浆员的数量大幅减少。

到头来,增量市场除了浆站增加,还是要拼技术。

如今国内市场血液制品依旧供不应求。现在,我国的白蛋白60%左右都要从美国进口。而即便有可能纳入集采等降价目录里,血制品产品的降价幅度也有限。

2015年以前,中国血液制品行业整体供不应求,主要由于准入限制和间隔管控, 2015年之后,中国的血液制品开始进入价格上涨周期。

政府也逐步放开对于血制品的价格管控,发改委在近期文件中规定,取消包括血制品在内的药品政府定价,行业定价逐渐向市场化过渡。

更重要的是,血站的开采限制或许会放开。

目前云南省卫健委已经公布《云南省单采血浆站设置规划(2020—2023)(征求意见稿)》,拟在全省新增设置20个单采血浆站——未来有可能有更多的省份放开浆站新增数量,根据东吴医药的估算,十四五期间,国内血制品行业采浆量年复合增速或有望超过10%。

而中国国内的采浆量还远远落后美国。根据Statista数据,2019年美国采浆量约5.3万吨,约占全球采浆量的70%,中国同一时期的采浆量才9000吨左右。

随着完成对博雅生物的收购,华润医药医疗领域的扩张版图又多了一块。对于强资源、政策性高壁垒的血液制品行业而言,“国家队”的入局更加水到渠成。那么历经收购波折的华润,未来在血制品赛道中到底会不会有一个好结局,也只有时间能给出答案。

参考:

1、东吴医药,《血制品行业深度报告:国家生物安全战略物资,血制品行业迎来大机遇》

2、《增长确定,然而规模多大?——中国血液制品行业研究报告》

3、《从产业链、发展趋势和竞争格局着眼,看超400亿血液制品市场成长空间》

*声明:本文内容转载于网络,版权归原作者所有,转载目的在于传递信息,并不代表本平台观点。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与本网站留言联系,我们将在第一时间删除!

(https://mp.weixin.qq.com/s/MIIhsMGSTB2h9hoNeKIhag)