集采后大批代理商面临淘汰或转型 出路在哪?

改革开放 40 年,医药营销也在发生翻天覆地的变化。

从计划经济时代的统购包销,到渠道为王,品牌营销野蛮生长时代,代理商经历过辉煌,一场商业推广会能创下进入30余家三级医院的记录;

但随着政策变革,市场规范,到了今天的政策营销时代,却只有30%的代理商可以参与上游布局,大批代理商要么淘汰,要么艰难转型。

媒体早有“300万医药代表即将失业”的论断,那下一个 10 年,医药营销往哪个方向走?谁才能在时代裹狭下生存下去?

我们的答案是:成为“生态营销”的其中一环,“共享创造价值”“抱团发展”。

节点事件回顾:

新中国成立后,以“条条为主、集中管理”的思路重新梳理,医药流通进入计划经济——万流归一、一个渠道。

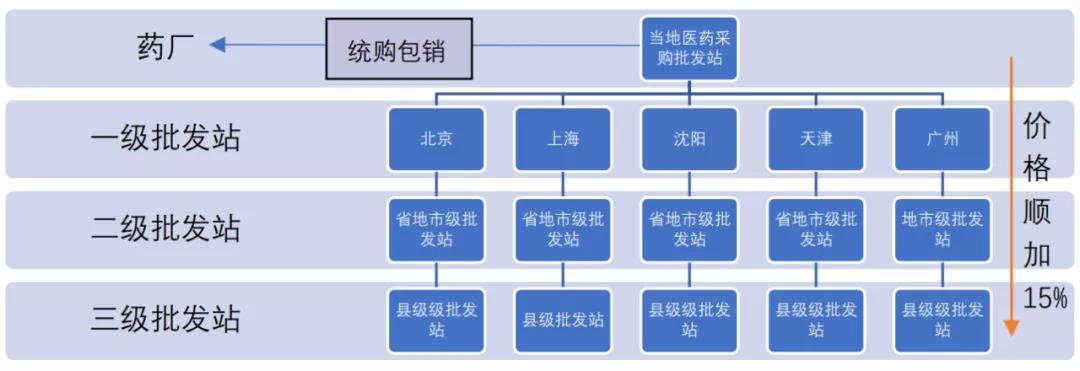

1950年4月,中国医药公司由卫生部筹建,8月1日正式成立于天津,1952年5月划归贸易部领导。自1952年起,中国医药公司先后建立天津、上海、广州、沈阳、北京、西安、重庆、武汉8个一级站(西安、重庆、武汉在1957年前被陆续撤销),各省、自治区先后组建二级站和县医药公司。

这是一条垂直的链条,三级结构按行政区逐级调拨,统一计划、统一制度、统一财务核算。渠道极度集中,基本上禁止制药企业直销终端。

1950年,医药市场的主要供应渠道还是私营药房。到1956年公私合营后,私营药房就全部消失了。一直到1985年前,民间资本只能在三级商业模式外徘徊。

在1985年之前,药品流通渠道一直是完全计划经济,民间资本很难涉足,医药商品流通体系由中央一级医药采购供应站、各省(地、市)的二级医药采购批发站和县级的医药公司组成。各医药流通企业对当地药厂的产品统购包销。当时全国只有北京、上海、沈阳、天津、广州五家一级批发站,二级为地市级批发站,约有1000余家,三级为县级批发站,约3000余家,见下图:

医药营销特点:

1. 营销体系:没有体系,模式就是统购包销,企业无须建立销售部门,一般企业都叫供销科。企业和批发站完全按计划生产和销售,生产企业的产品一般由当地的商业公司统购然后调拨给各级公司,此时的销售仅仅是开票,营销还无从说起。

2. 货款结算:货款结算采用银行托收承付方式,不存在返款问题。

3. 价格体系:药品价格按一定的比例(一般为15%)逐级加价,存在着出厂价(工业企业出货价)-批发价(商业企业出货价)-零售价(医院等终端出货价),那时正常流通时间在6个月以上。

4. 经济性质:全部为国营或集体所有制企业,没有代理商概念,在缺医少药时代仅仅有部分大胆的市场流动销售者,其特点是个人从医药公司批发部分产品用自行车或肩挑到基层卫生院或诊所送货,赚取差价,但需要冒着“投机倒把”罪名的惩罚。

节点事件回顾:

此时商业企业发生了巨变,1978年国家实行改革开放,1981年国务院发出通知:《关于加强医药管理的决定》要求“医药产品只能按需生产,按需供应,不得向企业压产值、压产量、压利润”,同时取消了包销制度。一、二、三级站可以同时向药厂进货,一、二级站也可以向医院销售。

1984年,全国各地开始建立医药贸易中心,大型药交会开始出现、省地市订货会开始出现。大部分省都会有药市出现,先后出现了全国非常有名的河北无极市场、广东普宁市场、安徽太和市场,以及成都荷花池市场、浙江苍南市场、沈阳南五马路市场、武汉汉西市场等等。经过十多年的发展,全国商业企业已经达到16000多家(还未包含无证经营者),以“小、散、乱“的商业特征就此形成。

1985年7月1日,我国第一部《药品管理法》正式实施,随着改革开放的深入,1986年8月,我国医药行业第一个企业集团——东北制药企业集团在沈阳成立。此后,全国相继建立了新华医药集团、华北制药集团、上海医药集团等一大批有影响的经济联合体。此时封闭的计划经济体制才逐渐被打破,开始向着市场经济过渡。

同时,重庆葛兰素(1989)、大连辉瑞(1989)等为代表的合资公司纷纷在中国投资建厂,带来了众多重磅炸弹级产品,如:辉瑞的络活喜(苯磺酸氨氯地平)、希舒美(阿奇霉素),中美史克的芬必得(布洛芬)、康泰克,葛兰素的贺普丁(拉米夫定),诺华的代文(缬沙坦)罗氏的希罗达(卡培他滨)等等。

跨国药企不仅引进了资金、新产品,还带来了新的营销理念与管理理念。真正的医药代表由此产生,企业也开始设立市场部,此时内资企业开始逐步设立销售部,从原来的供销科分离出来,随着时间推移,内资企业开始效仿与学习外资企业推广产品的模式,医药企业营销的黄埔军校由此诞生。

外资产品的进入及国内办理药厂的积极性提高,商业公司纷纷成立了新特药公司,专门经营新上市的产品进入医院渠道,医院药剂科自主进药的权利还很小,商业渠道采购权利很大,商业公司组织各大医院药剂科主任(采购)开新产品上市会,一场会议可以全面铺开,突显渠道的力量,那是真正是“渠道为王”,笔者曾在94年在武汉一场商业推广会进三级医院30多家的记录。

医药营销特点:

1、渠道为王:

新药(新产品)上市只要搞定商业公司,基本可以迅速打开医院市场,医院的销售基本停留在专业化推广阶段,那时的医药代表充当了医疗系统培训和知识更新的桥梁,受到医院和医生的普遍欢迎和尊重。普药销售除了传统的商业公司外,还有更多的交易市场,那时只要有渠道就可以把货销售出去。

2、药交会价值很大:

全国一年有四次药品交易会(五个一级站所在地轮流主办)、二次中药材交易会(百泉和樟树)。那时的药品交易会大部分企业都会参与,商业公司在宾馆房间,工业企业业务员是通过在宾馆跑一个个房间拿计划,每个商业公司在开会前会把这一个季度的要货数量全部做好表格,在会上只要把这计划的所有合同带回公司就算任务完成,工业企业也是凭这个合同回公司发货,此时的药交会起到一个非常大的药品交易作用。

3、对产品质量要求低:

特别是90年代初期,部分工业企业也是抓住商业渠道蓬勃发展的乱局以次充好,甚至于直接造假,部分工业也在此时开始维权、开始自己组织队伍打假。消费者此时因为信息闭塞也无从知道产业的乱象。整个行业对于产品质量的追求不是第一要务,而是仅仅抓住了这渠道,抓住了这渠道医院也能进货,药房也能够进货。

4、代理商承包部门为主流:

此阶段个人代理也是挂靠,主流是国有的商业公司效益不好,被自由市场冲击而造成商业公司改制或承包,此部分客户成为医院渠道代理商的主流。

节点事件回顾:

1998年4月16日,国家医药管理局合并原卫生部的药政司、国家中医药管理局的部分职能,组成了国家药品监督管理局。

1999年11月1日,国家经贸委下发《医药流通体制改革指导意见(1999)1055号文件》,明确提出要用5年时间扶持5-10个有竞争力的特大型医药流通集团,为“入世”后迎接外资挑战做准备;并在5项措施中提出“允许并鼓励各行各业、各种经济成分以兼并、重组、联合等多种方式参资入股医药流通企业”。

2000年1月,九州通医药集团第一家经营性子公司--湖北九州通医药有限公司正式创立,标志着药品流通领域正式向民营资本开放。很多自然人允许挂靠在商业公司下进行药品销售工作,医药代理商群体逐渐出现。

2003年12月11日,永裕新兴正式成立,境外资本首次实质性的介入,药品分销业全面对外资开放,2011年被康德乐收购,2017年11月康德乐中国将业务出售给上海医药,外资商业公司在中国谢幕。

2004年4月1日起正式实施新《药品经营企业许可证管理办法》,明确开办药品批发的标准,同时强推企业进行GSP改造、认证,流通行业真正的竞争由此开始。

2001年开始,药监局开始推进地方药品标准转国家标准或国际标准工作,所有药品统一使用“国药准字号”,所有企业必须重新在药监局进行药品注册工作。通过地标转国标的机会,很多违规的药品批文大量被批出。

2000年2月,国务院办公厅转发了《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》,要求“由卫生部牵头,国家经贸委、药品监管局参加,根据《中华人民共和国招标投标法》进行药品集中招标采购试点工作。

2001年国家计委(发改委的前身)发布《关于单独定价药品价格制定有关问题的通知》在西药叫单独定价,中药称优质优价。

医药营销特点:

1、品牌塑造成为主流:

商业企业的兼并重组、淘汰一批中小企业;关闭市场,打击假药劣药;不管是商业还是工业都在朝品牌化方向发展,那些年在媒体上最舍得砸钱的要么是酒要么是药品。此时也诞生了一大批到现在还是耳熟能详的品牌产品及品牌企业,如三九感冒灵、泰诺、快克、达克宁、吗丁啉、息斯敏、斯达舒等,商业企业的国控、华润、九州通、上药等都在此时发力打基础,品牌塑造成为大家追求的目标。

2、单独定价(优质优家)成为法宝:

在地标升国标期间,对于药品批文发放的不严谨,独家规格、独家剂型、独家包装成为大家争相仿效,同时国家对于中药的优质优价、西药的单独定价成为各大企业政府事务的一项重要工作,如果能够批复意味着有着丰厚的利润回报。

3、代理商成为一支不可或缺的渠道力量:

因为从2000年开始允许民营资本介入,拥有政府公关能力,商业渠道管控能力的代理商,成为中小型药企迅速覆盖市场、扩大销量的捷径,医药招商模式成为重要的医药营销手段,此时很多工业企业也是从医院渠道逐步转向OTC渠道,拟或是双跨产品的双跨渠道。很多自然人允许挂靠在商业公司下进行药品销售工作。闷声发大财的时代,医药代理商群体出现。

节点事件回顾:

2009年3月,国务院发布《关于深化医药卫生体制改革的意见》(即新医改纲要)起,在“四梁八柱”“保基本、强基层”等原则下,十年间国家频繁出台多项医改政策:

1、2009年正式版医保目录出台——《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2009版)》;

2、2010年5月,福建省从基药第七标开始正式执行两票制;2012年2月份三明医改起步,2014年原国家卫计委把三明模式推向全国;2016年山东疫苗案发生,取消挂靠,严厉打击洗票洗钱等风暴过后,两票制全国严格执行。

3、出台《关于建立国家基本药物制度的实施意见》正式启动国家基本药物制度建设工作,2012年发布《国家基本药物目录》(2012年版)

4、2015年出台《推进药品价格改革的意见》表明我国药品价格管理模式从“最高零售限价”向“医保支付价格”管控转变。2015年02月28日,发布《国务院办公厅关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》

5、2016年出台《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药,凡未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的,均须开展一致性评价,并对289产品规定了3年期限。

6、出台《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知》压缩药品流通环节。

7、2017年出台《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》全面推开公立医院综合改革,全面取消药品加成;

8、2018年:出台《4+7城市药品集中采购文件》北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安11个城市的带量采购方案正式出台,涉及31个品种通过一致性评价的品种,最终25个品种入选;19年9.24扩围;第二轮33个产品集中采购。最近从福建、武汉、山西、河北等省份的带量采购逐步推行势必严重影响着行业的格局。

9、出台《关于申报按疾病诊断相关分组付费国家试点的通知》探索建立DRGs付费体系;

10、出台《关于做好辅助用药临床应用管理有关工作的通知》制订全国辅助用药目录及省级和各医疗机构辅助用药目录,以加强医疗机构辅助用药临床应用管理。

医药营销特点:

1、政策新词不断涌现:

两票制、双信封、营改增、合规、基本药物制度、一致性评价、一品双规、医保支付价、零加成零差率、GPO、4+7国家集采、省级带量采购、新医保(取消省级增补及限制使用)、辅助用药、DRG、临床路径、按病种付费等等,每一个政策都牵涉到医药人的神经,曾经有人统计政策出台最多的年份一年中出台过1100多个政策及规定。

2、营销模式层出不穷:

自营学术推广模式、代理CSO模式、混合经营模式、渠道联合推广模式、控销模式、院外DTP模式、精细化招商模式等等。商业趋向集中,寡头逐步形成,小型医药商业企业出路渺茫,生存价值与空间越来越小。工业企业同样为了应对不断变化的政策自寻出路,注重研发的头部头部企业逐渐形成,中小企业不断变化着营销模式为了迎接政策的变化。

3、“准入”是此阶段营销的核心:

政策频出,在每年各种营销高峰论坛上听到最多的词是“准入“,招标准入、医保准入、医院准入、一致性评价准入等,准入仅仅是资格,但不踏入门槛,市场空间就会逐步缩小,成功机会就会越少。医药营销人都在为“准入”绞尽脑汁、施尽各路神仙,求得是先入门再施策。此时的代理商有30%是转行了,觉得这行业的尽头到了;有30%的人在参与上游的布局中;还有近40%的人在原地盘上寻找新的处理与机会。

从一致性评价政策到药品集采政策,再到医保支付方式改革(DRGs试点执行)政策,这些政策均是国家医药改革顶层设计下的重要环节,环环相扣。带量采购下,价格被大幅压缩,医保控费常态化,仿制药企业很难再获得之前的高利润空间,仿制药的生产成本、价格、质量和品牌都是竞争力的关键,仿制药企的重磅单品时代或将终结。

这一系列的政策将真正撬动供给侧,势必影响医药产业链目前已形成的生存法则。未来我们何去何从?

通过四年的试点,2019年12月1日,MAH(上市许可持有人)制度全面实施,将药品的上市许可和生产许可分离,让药企和研发机构均可成为药品上市许可持有人。2020年作为中国MAH制度的元年,使得整个医药产业价值链重构成为可能。

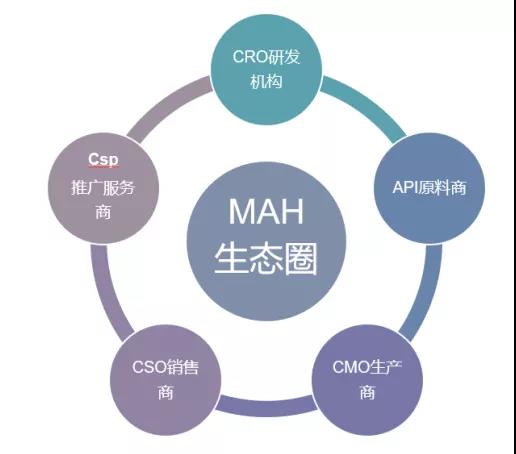

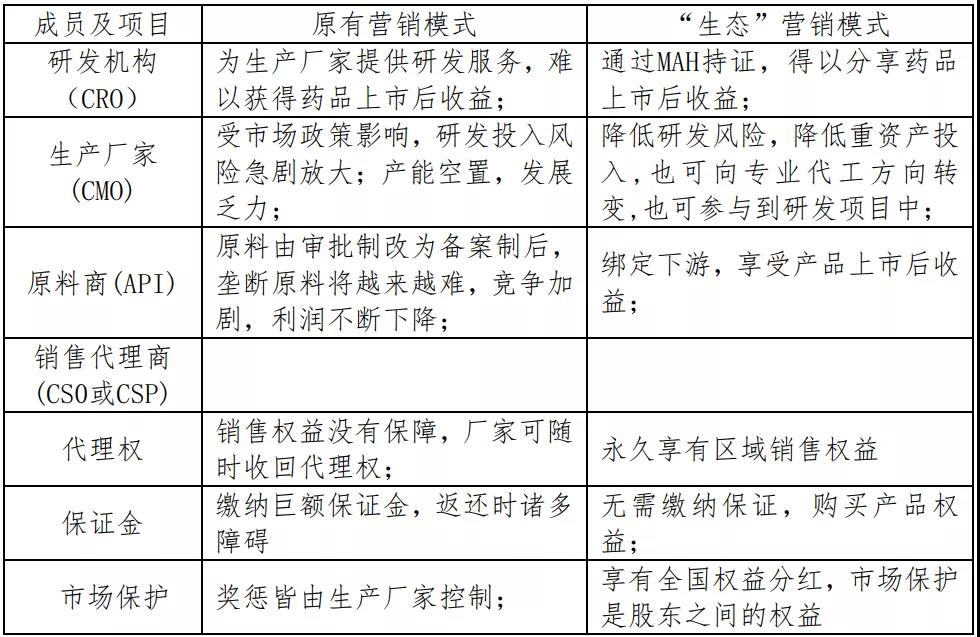

医药行业的竞争和商业模式将在MAH制度下升维,我们称之为“生态”营销。“生态”营销是以MAH持证为核心,配置优质产业链资源:CRO研发、CMO生产、CSO销售、CSP推广API原料(简称4C1A模型,见下图),形成商业生态圈。通过生态圈整合各成员的资源与能力,分摊风险,创造价值。

生态营销与原来的营销模式有什么不同呢?

医药产业原有的价值链是线性的,价值是按链条中的不同环节进行分配,任何一个环节的得利都意味着其它环节的损失,这使价值链的主导企业力争整合更多的业务纳入自己掌控。在这一模式中,任何能力都来源于企业内部,需要不断加大投入,导致企业资产越来越重。大多医药头部企业都向着这种方向在发展,从研发、原料药、制剂生产到销售,乃至自己开医院、药店。

而“生态”营销模式由于将重心从企业内转向企业外,从经营企业自身能力及资源转向撬动价值平台相关企业的能力与资源,突破了由成员在内部通过扩大投入、缩减成本、提高效率等方式提高自身核心竞争力的模式,而代之以通过平台,以自身能力为基础撬动生态圈,借助合作伙伴的资源与能力来创造价值。

生态营销模式特征

生态营销使得各成员依赖其能力为系统贡献不同价值,能力上的错位也使整合更易达成共识。这两个因素使医药生态圈各成员的战略着眼点从“整合--价值分割”,转向了“共享--价值创造”。而突破整合的限制,也使企业无须再进行重资产投入,从全方面地培养自己能力,转为更加关注如何与系统内其它成员相互配合,利用不同成员各自的能力撬动价值。

面对不确定的未来,相信“生态”营销将成为中国医药人抱团取暖、重新出发、再创辉煌的一种行之有效的主流营销模式;我们代理商可以参与到研发中、生产中;生产企业可以参与到研发中、销售当中来;只因为有MAH制度,研发机构持有文号就可以委托生产、委托销售或者自己建立销售队伍,参与其中的每个成员专注于自己的专业能力最大的发挥,销售最大化、成本最低化、研发效能化等等。相信在不久的将来,医药行业的“富士康”式的工业会逐渐增多;代理商也会朝着专业推广服务及平台延伸……

最近国家医保局将对于医药销售的各个主体进行诚信关联,在哪一环出问题都会严重影响到产品的生产企业、代理企业、拟或文号持有人企业。我们医药营销人必须从今天开始关注我们自己行业的生态,而不是关注自己就能够胜出了。

无生态,不营销。十年后,回首2020,我们会发现在MAH元年诞生的医药生态营销,正是从此时萌芽、发展,生态营销就此开始。医药营销人只有看清方向,把握趋势,才会抓住机遇,不在迷雾中迷失。

*声明:本文内容转载于网络,版权归原作者所有,转载目的在于传递信息,并不代表本平台观点。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与本网站留言联系,我们将在第一时间删除!

(https://mp.weixin.qq.com/s/PIzGs1CVdOoynJXiF-FFwA)